Heute vor 60 Jahren: Schicksalstag, 13. August 1961

Die Mauer, am 13. August 1961 begonnen, ist gefallen und mit ihr die Unfreiheit, die sie verkörperte. Heute sieht es aus, als bewegten wir uns allmählich in diesen Zustand zurück.

Heute vor sechzig Jahren begann der Bau der Berliner Mauer, eines der absurdesten Bauwerke der Weltgeschichte. Im Schutz sowjetischer Panzer wurde über Nacht eine Großstadt mitten in Mitteleuropa geteilt, indem man den freien Verkehr unterband, Straßenzüge unterbrach, U-Bahnlinien stilllegte, die Telefon-Leitungen kappte, die Bewegung von einem Teil der Stadt in den anderen bei Todesstrafe verbot.

Ich habe meine Kindheit und Jugend im Schatten der Berliner Mauer verbracht. Die geteilte Stadt war ein besonderes, heute kaum noch vermittelbares Ambiente. Da der Westen an vielen Stellen sichtbar blieb, lebten wir wie Gefangene, die das Ziel ihrer Sehnsucht, die Freiheit, immer vor Augen hatten. Ja, damals war der Westen Deutschlands ein Symbol der Freiheit. Vor einigen Jahren habe ich mich daran erinnert, in meinem Buch „Der Schmuggel über die Zeitgrenze“, aus dem ich euch hier einige Ausschnitte schicke. Die Mauer ist gefallen und mit ihr die Unfreiheit, die sie verkörperte, nach rund drei Jahrzehnten, und heute, nach weiteren drei Jahrzehnten, sieht es aus, als bewegten wir uns allmählich in diesen Zustand zurück.

Von diesem Sommer ist mir vor allem eine Wahrnehmung in Erinnerung: das Geräusch von Panzerketten. Anfang August, als wir von der Ostsee zurück kamen, weil es an den Stränden „zu voll“ wurde. Ein dumpfes Klappern. Wir Kinder hörten es zum ersten Mal. Die Erwachsenen hatten das Geräusch noch im Ohr. Das Brummen starker Motoren, das Aufschlagen der Stahlglieder auf dem Straßenbelag. Die Panzer bewegten sich nachts und hinterließen sichtbare Spuren, die wir morgens bestaunten: breite weiße Kratzer im Asphalt. Die Truppen sammelten sich im Norden Berlins in Wäldern, auf Lichtungen, in Nähe der Vororte und Magistralen. Mein Vater nahm mich mit, als er dort hinfuhr, zur „Truppenbetreuung durch Kulturschaffende“. Er las den Soldaten aus einem seiner Bücher vor, sie saßen im Halbkreis auf dem Waldboden, manche mit Stahlhelm, andere mit der schwarzen Kappe der Panzerfahrer.

Es war ein Panzer vom Typ T 34

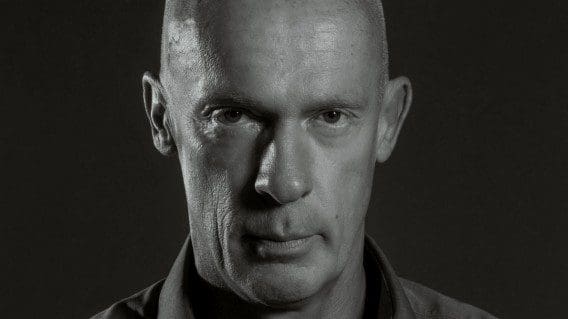

Wie jeder kleine Junge interessierte ich mich für Panzer und Kanonen. Begeistert nahm ich das Angebot an, in die Luke zu steigen, im engen Stahlturm zu sitzen, der sich langsam drehte. Das Innere des Ungetüms roch nach Maschinenöl, es war dunkel, warm und stickig. Schon nach wenigen Augenblicken überkam mich ein bedrückendes Gefühl des Eingesperrtseins, mir wurde übel. So schnell ich konnte, verließ ich das Gefährt. Es war ein Panzer vom Typ T 34. Mit diesen Panzern hatte die sowjetische Armee Berlin erobert, inzwischen gab es ihrer Zehntausende, überall auf der Welt, in Polen, Nordkorea, Ägypten – das stählerne Vehikel wurde zum Symbol der Unbesiegbarkeit „unserer Sache“.

Mein Vater fuhr öfter zu den Panzersoldaten. Besuche bei der Truppe waren Routine, auch andere Schriftsteller absolvierten sie. So zeigte ein DDR-Dokumentarfilm der Reihe „Der Augenzeuge“, wie Stephan Hermlin, Bodo Uhse, Bruno Apitz und Peter Nelken am 20. August 1961 Einheiten der Grenztruppen der DDR besuchten. Aus der Inhaltsangabe: „Stephan Hermlin wird von Offizier der NVA am Brandenburger Tor begrüßt; der Schriftsteller (nah); neben ihm Genossen der Kampftruppe (auch nah); mit ihm Bodo Uhse, der Zigaretten an Offiziere verteilt; ihm wird Feuer gereicht (halbnah); er spricht mit den Offizieren; einer davon lächelt (nah); an gleicher Stelle Bruno Apitz (halbnah); Soldaten einer Grenztruppe salutieren und rühren sich danach; Peter Nelken (halbnah); ein Karton mit ‚Eulenspiegel-Puppen‘; sie werden an Soldaten verteilt; ein Soldat schiebt sie sich in die Uniform; ein anderer befestigt sie am Fahrzeug; Gast aus Marokko zeichnet vor Soldaten auf großem Papierbogen; Offizier und Soldaten schauen zu, im Hintergrund ein Panzer; fertige Zeichnung gegen Faschismus; sitzende Soldaten lächeln.“

Der 13. August 1961 war ein Sonntag. Heiter, angenehm warm, mit strahlend blauem Himmel. Ich sehe das Morgenlicht durch die Gardinen in unser Wohnzimmer fallen, durch die Fenster nach Südosten, zur Straße hin. Zwischen den Fenstern, auf einem kleinen Tisch, stand das Radio. Meine Mutter saß in einem Sessel, mit einem vor Konzentration finsteren Gesicht, und lauschte der Ansage des Radiosprechers: „Zwischen Neukölln und Treptow wurden folgende Übergänge geschlossen: Kiefholzstraße, Sonnenallee…“ Am Nachmittag kam überraschend Trude Giersch, eine Freundin meiner Chemnitzer Großmutter, die in Berlin lebte. Sie hatte meine Großmutter in der NS-Zeit bei sich aufgenommen, ihr geholfen, sie sogar eine Weile versteckt – nichts davon war uns Kindern bekannt, weshalb wir in Trude eine groteske Gestalt sahen, nicht das, was sie wirklich war, eine tapfere Frau. Ich erinnere mich bis heute an die Szene: Trude trug ein helles Kostüm, auf dem frisierten Haar einen flachen Hut mit einer Andeutung von Schleier, an den Händen wildlederne Handschuhe, die einen kleinen Strauß gelber Rosen hielten, dessen Blüten welk herabhingen. Sie hatte bei Freunden im Westen Kaffee trinken wollen, doch man ließ sie am Bahnhof Friedrichstraße nicht in die S-Bahn Richtung Westkreuz einsteigen. „Diedr, ergläre mir“, beschwor sie, den Tränen nahe, meinen Vater in sächsischem Dialekt, „was soll das nu wiedr? Warum darf’ch ni mehr zum Gaffee nach Wilmersdorf? Ich will doch nichts Böses!“

Ohne Halt durch menschenleere, verfallende Geisterbahnhöfe

Schon in der Nacht hatten Einheiten der Nationalen Volksarmee und der Betriebskampfgruppen begonnen, die Straßen und Gleiswege nach West-Berlin abzuriegeln, zugleich hielten sich sowjetische Truppen in der Umgebung Berlins in Gefechtsbereitschaft. Innerhalb weniger Stunden wurden alle Verkehrsverbindungen zwischen den beiden Teilen Berlins unterbrochen, Gewässer, Waldgebiete, offene Landschaften abgesperrt. Später Kanalisation, unterirdische Gänge und Anlagen, Telefon- und Elektrizitätsnetze, alles, was Menschen als Fluchtweg benutzen konnten. Man schloss alle Zugänge zu den West-Berliner S-Bahn- und U-Bahn-Linien, die Ost-Berliner Gebiet durchfuhren. Die Züge bewegten sich fortan ohne Halt durch die verödeten, menschenleeren, allmählich verfallenden Geisterbahnhöfe, an deren Enden jeweils ein Wachposten stand, mit Maschinenpistole, von der Notbeleuchtung bläulich beschienen. Dieses Bild sollte sich für die nächsten achtundzwanzig Jahre nicht ändern. Nur am Bahnhof Friedrichstraße konnte man ein- und aussteigen, an der streng kontrollierten Grenzübergangsstelle, die von den Berlinern „Tränenbunker“ getauft wurde.

Wegen des schönen Wetters waren viele Berliner am 13. August nicht in der Innenstadt, sondern „im Grünen“. Daher wurde den meisten erst in den nächsten Tagen und Wochen bewusst, was geschehen war. Zunächst gab man sich der Hoffnung hin, die neue Gestaltung der innerstädtischen Grenze könne nicht ernst gemeint sein. Diese Anlagen schienen zu verrückt, um von Dauer zu sein. Doch in den kommenden Monaten erfuhren sie Ausbau, solide Befestigung, technische Perfektion. Bautrupps machten sich daran, Straßen durch steinerne Wälle zu unterbrechen, eiserne Zäune zu errichten, Stacheldraht über freie Flächen zu ziehen. Man baute eine Mauer aus Betonschwellen, pflügte einen Streifen künstlichen Brachlands, der sich durch die gesamte Stadt zog, den Todesstreifen. Patrouillen waren darauf unterwegs, zu Fuß oder auf Motorrädern, Selbstschussanlagen wurden installiert, Kampfhunde liefen an Laufbändern. Man verminte weite Flächen, installierte Eisengitter im Wasser der Spree und der Kanäle, unter der Oberfläche, mit scharfen Zacken, an denen sich Schwimmende aufspießen sollten. Ein schier unvorstellbares Unterfangen wurde ins Werk gesetzt: die rund neunhundert Quadratkilometer Berliner Stadtfläche in zwei Teile zerschnitten, mit einer durchgängigen, dichten Trennanlage, die jede Bewegung auf und unter der Erde, in der Luft, im Wasser blockierte.

Im Bezirk Wedding standen einige Häuser direkt auf der Demarkationslinie, so dass der Bordstein zu West-Berlin gehörte, während sich das eigentliche Gebäude auf Ost-Berliner Gebiet befand. Man mauerte die Hauseingänge zu, die Bewohner erreichten ihre Wohnungen nur noch über den Hinterhof (einige sprangen aus den Fenstern in von der West-Berliner Feuerwehr aufgespannte Sprungtücher oder seilten sich ab wie Bergsteiger, um in den Westen zu entkommen). Auch eine Kirche in der Bernauer Straße wurde auf diese Weise unzugänglich, sie hieß ausgerechnet Versöhnungskirche und stand direkt auf dem Todesstreifen, leer, unbrauchbar, ihre Apsis berührte die Mauer. Den Kirchturm benutzten die DDR-Grenzposten als Wachturm, sie installierten dort ein Maschinengewehr, um auf Flüchtlinge zu schießen. Überall an der Grenze wurde von nun an scharf geschossen, schon wenige Tage nach der Abriegelung gab es die ersten Toten. Die Versöhnungskirche stand bis 1985, ich habe sie noch gesehen und auf West-Berliner Seite ihre durch die Mauer ragenden roten Backsteinpfeiler berührt, wenige Wochen bevor sie auf Befehl der DDR-Führung gesprengt wurde. Nachts zog sich diese Grenze wie eine glitzernde Lichterschnur quer durch die Stadt, im Luftbild umso auffälliger, als der Osten sonst spärlich beleuchtet war. Auch dieses Bild habe ich oft gesehen, wenn ich West-Berlin verließ, was ich bis 1989 nur per Flugzeug tun konnte – als „feindlicher Person“ war mir die Benutzung der Transitstrecken verwehrt.

Sonntags flutete ein Strom von West-Autos den Osten der Stadt

Im August 1961 hätte niemand für möglich gehalten, dass „die Mauer“, wie die Berliner das Ungetüm tauften, fast drei Jahrzehnte stehen sollte. Sie machte sich in fast jedem Leben irgendwann bemerkbar. Ich erinnere mich, dass mein Schulweg zur neuen Schule in der Kiefholzstraße in Treptow eines Tages im Spätherbst 1961 nicht mehr der alte war, dass wir Schulkinder eines Morgens auf eine Schranke stießen, an der ein Wachposten stand, und fortan einen langen Umweg machen mussten, da die Laubenkolonie hinter den Bahngleisen der S-Bahn, durch die bis dahin unser Weg geführt hatte, abgeriegelt und zum Grenzgebiet erklärt worden war.

Auch in dieser Schule blieb ich nur einige Monate. Ein einziger Mitschüler ist mir in Erinnerung, Jan-Peter, ein blonder Junge mit offenem Gesicht und großen hellen Augen, der später Staatsanwalt wurde. Sein Vater, ein alter Genosse, hatte unter Hitler ein Jahrzehnt im Zuchthaus gesessen. Er sorgte durch seine Verbindungen dafür, dass Jan-Peter als junger Staatsanwalt rasch Karriere machte, durch zusätzliches Studium an der Parteihochschule und einen Posten in der Abteilung für politische Fälle bei der Staatsanwaltschaft Berlin, Hauptstadt der DDR. Als Kind war er gutherzig und mitfühlend. Einmal, als ich nach längerer Krankheit zum ersten Mal wieder zur Schule kam, umarmte und küsste er mich vor lauter Freude über meine Rückkehr. Siebenundzwanzig Jahre später vertrat er vor dem Bezirksgericht Berlin-Lichtenberg die Anklage gegen Vera Lengsfeld, die nichts getan hatte als ein Transparent hochzuhalten, das Meinungsfreiheit forderte. Wenn ich an ihn denke, sehe ich den kleinen Jungen, der er einst war. Der Erwachsene, der andere Menschen wegen einer abweichenden Meinung ins Gefängnis bringen wollte, ist und bleibt mir unbegreiflich.

Unsere Stadtwohnung lag in der neunten Etage eines Hochhauses mit Blick auf den Bahnhof Jannowitzbrücke und die Brücke über die Spree (…) Ich hatte ein schönes Zimmer mit Ausblick auf die Stralauer Straße, auf Spree und Märkisches Ufer, hinter dem S-Bahnbogen führte die Heinrich-Heine-Straße zum nahen Grenzübergang. Besonders sonntags flutete ein Strom von West-Autos von dort in den Osten der Stadt. Viele Ost-Berliner wurden in diesen Jahren regelmäßig von Verwandten aus dem Westen besucht und mit allem versorgt, woran es im Osten mangelte: Kaffee, Obst, Schokolade, Zigaretten, Kleidung, Kosmetika, Waschpulver. Es gehörte zu den Merkwürdigkeiten dieser Jahre, dass alles, was im Osten wirkliches Sozialprestige verlieh, aus dem Westen kam: die Jeans, Hemden, Jacken, die wir trugen, das Rasierwasser, mit dem wir uns zu erkennen gaben, der Pfeifentabak, den mein Vater, später auch mein Bruder und mein Freund Martin rauchten. Uns Kindern brachte die West-Berliner Tante Taschen voller Orangen, Spielzeug und Süßigkeiten mit, auch das, was wir später zum Studium und zum Arbeiten brauchten und im Osten nicht fanden, die Stifte, mit denen ich schrieb und zeichnete, die Pinsel, mit denen ich aquarellierte, Kunstbände, gutes Papier. Als mein Bruder Medizin zu studieren begann, bekam er sein erstes Stethoskop wie selbstverständlich aus dem Westen, da es im Osten keins zu kaufen gab. Vieles war im Osten nur „im Glücksfall“ oder überhaupt nicht zu finden – die es dennoch hatten, zeigten es gern und genossen den Neid, den sie erregten.

Tchibo-Kaffee, Mon-Chéri-Pralinen oder eine Flasche Asbach Uralt

Später, nach der Wende, in den Spannungen zwischen „Ossis“ und „Wessis“, wurde rasch vergessen, wie großzügig viele Westdeutsche und West-Berliner in den Jahren der Mauer ihre Ost-Verwandten unterstützt hatten. Dabei war es ein sympathischer Zug, vielleicht die einzige alltägliche Form nationaler Solidarität in dem zerstückelten, im Zustand der Reue und Starre gefangenen Land. Die massenhaft aus dem Westen mitgebrachten Geschenke wurden im Osten zu einer geheimen Währung. Wenn man einen Handwerker für sich gewinnen wollte, irgendwo dringend einen Termin brauchte, beim Zahnarzt, in der Autowerkstatt, beim Friseur, schenkte man Tchibo-Kaffee, Mon-Chéri-Pralinen oder eine Flasche Asbach Uralt. Ganze Berufszweige waren auf Zulieferung aus dem Westen angewiesen. Eine West-Berliner Journalistin erzählte uns gegen Ende der DDR, sie hätte zwanzig Jahre lang ihre Schwester, die in Ost-Berlin eine Bäckerei betrieb, mit Mandeln, Korinthen, Aromastoffen und anderen Zutaten für Konditorwaren versorgt, die in der DDR rationiert oder unauffindbar waren.

Der Westen blieb ausgesperrt und war trotzdem immer gegenwärtig. Aus meinem Fenster sah ich das Springer-Hochhaus, das direkt an der Mauer stand, oben die Leuchtschrift mit den Namen geschmähter Zeitungen. Das riesige, goldgelbe Gebäude schien nicht weit entfernt. Ich sah die hell erleuchteten Fenster, spät am Abend, mitten in der Nacht, und fragte mich, was sie dort taten. Wie sehr dieses Hochhaus die allgemeine Fantasie beschäftigte, lässt sich an der Episode um das imaginäre Rolling-Stones-Konzert auf dem Dach des Springer-Hauses ablesen, das 1969 die Jugend der DDR in Unruhe versetzte: auf das bloße Gerücht hin versuchten Tausende nach Berlin, zum Spittelmarkt vorzudringen, weshalb viele schon außerhalb der Stadt abgefangen, schließlich mehrere Hundert in der Innenstadt verhaftet wurden. Scharen junger Männer mit langen Haaren füllten schon am Nachmittag die S-Bahn, mit der ich aus der Schule kam, Unzufriedene, heimlich Widerständige, die es offiziell nicht gab und die sich auf ihre Weise verständigten.

Fuhr ich mit der S-Bahn zur Schule, schimmerte hinter den Laubenkolonien am S-Bahnhof Plänterwald ein Gebirge aus weißen Hochhäusern, eine Wohnanlage im Bezirk Neukölln, keineswegs das Paradies, etwas Normales, Nüchternes, doch durch Unerreichbarkeit verklärt. Dahinter lag noch mehr Unerreichbares, nicht nur die verbotene Stadt, ganze Länder, Kontinente, Orte, von denen man hörte, dass es sie gab – Paris, die Alpen, Kalifornien oder die Antarktis – und die man dennoch, nach aller Wahrscheinlichkeit, nach dem schwer begreiflichen, eisernen Diktum einer fernen Macht, niemals im Leben sehen würde.

Wir sahen uns als Teil einer weltweiten Bewegung

Wenn man mich in diesem Alter gefragt hätte, ob ich ein anderer Mensch sei als ein Gleichaltriger, sozial Gleichgestellter im Westen der Stadt, hätte ich vermutlich verneint. Obwohl ich mich als junger Kommunist fühlte, von der Wahrheit des Marxismus-Leninismus überzeugt, von unserem östlichen Wir-Gefühl erfüllt. Wir sahen uns als Teil einer weltweiten Bewegung. Auch im Westen waren alle, auf die es ankam, links. Das wussten wir sehr gut. Wenn wir vor jungen Besuchern aus dem Westen ihren Staat kritisierten, rannten wir offene Türen ein. Meine Cousins aus Zürich waren Maoisten, jedenfalls redeten sie so, und übertrafen mich an radikaler Ablehnung des Kapitalismus.

Unsere Generation hat die Berliner Mauer nie wirklich verinnerlicht. Als Kinder hatten wir die Stadt als Ganzes erlebt und sahen vor unserem inneren Auge die amputierten Straßen noch immer weit und offen. Der Westen war stets gegenwärtig, immer im Gespräch, durch die Besucher von dort, die Moden, die Gesprächsthemen, die sie mitbrachten. Außerdem sahen alle Westfernsehen, alle, die ich kannte, vor allem „Genossen-Kinder“. Wer sture und prinzipienfeste Eltern hatte, die das Westfernsehen verboten, galt als bedauernswert. Bei uns zu Hause gab es keinen Fernseher, worunter ich nicht litt (ich habe bis heute keinen), dafür lasen wir westliche Zeitschriften und Bücher. Sie kamen auf allen möglichen Wegen „in den Osten“. Verwandte und Freunde schmuggelten sie über die Grenze, dann gingen sie von Hand zu Hand. Ein Hamburger Journalist erzählte mir Jahre nach dem Mauerfall, er hätte, wenn er über die Grenze fuhr, stets das neueste Heft der Zeitschrift Playboy offen sichtbar in seinem Auto liegen lassen, das dann jedes Mal von den Genossen der Grenzkontrolle beschlagnahmt und in ihre Baracke gebracht worden sei, wo sie sich in Ruhe und ungestört die Fotos nackter Mädchen anschauen wollten, weshalb sie seinen Wagen rasch durchwinkten, und er mit dem übrigen, weit brisanteren Schmuggelgut, etwa verbotenen Büchern, ungehindert einreisen konnte. Mein Vater besaß westliche Bücher und Zeitschriften mit Genehmigung der „zuständigen Organe“, da er sich in mit der Propaganda des „Gegners“ vertraut machen sollte. Vor Außenstehenden musste dieses Privileg verborgen bleiben – auch das erhöhte den Reiz der Lektüre. Daher habe ich den Spiegel als Jugendlicher in Ost-Berlin gern gelesen, später im Westen wurde ich seiner schnell überdrüssig. Mein Vater las auch konkret und Pardon, die westdeutschen Intellektuellen-Blätter dieser Tage. Die nackten Mädchen auf dem Cover wirkten damals noch sensationell.

Waren wir grundsätzlich anders als die Jugendlichen im Westen? Wir sprachen schlechter Englisch, waren schüchterner, unsere Ansprüche reduzierter, unsere Kenntnis der Welt beschränkter. Dafür waren wir härter im Nehmen, brauchten weniger, lernten früh improvisieren. Sonst hörten wir die gleiche Musik, trugen die gleichen „Klamotten“ und Haarfrisuren, feierten die gleichen Partys. Es gab große Schulfeiern in der Aula, Fete genannt, Schulfete, man nahm Zuflucht zur französischen Bezeichnung, um nicht das Wort Party zu benutzen, einen Amerikanismus. Diese Sprache wurde gemieden, Amerika zu verachten, war selbstverständlich. Zugleich hörten wir die Hollies, Beatles, The Doors oder Bob Dylan wie unsere Altergenossen im Westen, Jim Morrisons „Come on Baby light my fire“, die Zombies mit dem leicht hysterischen „She’s Not There“, Albert Hammonds „Down by the River“ oder die damals berühmte Fassung des alten Südstaaten-Liedes „House of the Rising Sun“ von den Animals. Das war sicher schizophren, der Hass auf Amerika und die lustvolle, alltägliche Infusion durch seine Popkultur, doch auch diese Schizophrenie wurde dadurch annehmbar, dass wir sie mit unseren linken Altersgenossen im Westen teilten.

Textausschnitte aus meinem Erinnerungsbuch „Der Schmuggel über die Zeitgrenze“ zuasammengestellt. Chaim Noll, 2015/2021